Il bianco progettato tra approccio e ispirazione

Nel panorama odierno del design e della comunicazione, il bianco progettato emerge come una filosofia visiva e un approccio metodologico: non è un mero sfondo, bensì un organismo vivo, capace di dialogare con il contenuto propriamente detto e di essere esso stesso contenuto che può generare tensioni, pause e significati. In Suerte Studio consideriamo il bianco non come un vuoto da colmare, ma come uno spazio su cui far emergere ogni elemento di comunicazione digitale e offline, che cambia a seconda della sua posizione. Attraverso una lente teorica e applicativa, questo articolo offre un viaggio fra fondamenti storici, implicazioni psicologiche e casi studio emblematici, per rivelare come l’arte del bianco possa diventare protagonismo progettuale. Lo spazio bianco non è un vuoto da riempire, ma una componente da progettare.

05.25 — Inside

Radici teoriche, eredità e visioni contemporanee

Le radici del bianco progettato affondano nelle avanguardie del Novecento, da Jan Tschichold e la Neue Typography svizzera a Kazimir Malevič e al suprematismo, passando per le sperimentazioni zen di Isamu Noguchi. Tschichold teorizzò lo spazio bianco come strumento di oggettività e chiarezza, mentre Malevič, nel Quadrato nero, si spinse verso un’astrazione in cui il vuoto diventa metafora dell’infinito. Noguchi, infine, nel paesaggio e nella scultura, concepiva il vuoto come elemento generativo di forma e sospensione.

Oggi, a un secolo di distanza, queste fondamenta teoriche vengono rilette alla luce delle sfide digitali e multisensoriali. Il bianco non è più confinato alle pagine stampate o alle gallerie d’arte, ma si estende alle interfacce web e alle app mobili. Grazie agli strumenti di prototipazione e a tecnologie come i display OLED e la realtà aumentata, possiamo modulare la temperatura, il contrasto e la profondità del bianco in tempo reale, creando esperienze adattive e contestuali. Nella nostra agenzia questo si traduce in sistemi di design dinamici che garantiscano coerenza visiva attraverso touchpoint analogici e digitali.

Dalla carta alla reinterpretazione sulla superficie digitale

Il passaggio tra stampa e schermo non è solo trasporto visivo, ma un dialogo continuo che fa convivere due mondi di produzione:

• Eredità cartacea: l’editoria ha da sempre padroneggiato il bianco come strumento di composizione, attraverso gerarchie tipografiche, margini calibrati e texture fisiche. La grana della carta, la tinta naturale della cellulosa e la sensazione tattile delle pagine biancastre costituiscono un vocabolario sensoriale che educa l’occhio e orienta la lettura.

• Traduzione digitale: sullo schermo, il bianco diventa luce gestita da pixel. Qui, la resa cromatica dipende da retroilluminazione, gamma e profili colore, ma l’intento rimane lo stesso: creare pause visive e guidare il focus. Elementi come scroll, animazioni di caricamento e transizioni hanno il compito di restituire sensazioni analoghe alle interruzioni di pagina, intensificando le possibilità di interazione.

È possibile concepire questi due registri come un repertorio da cui attingere e da reintegrare. Il layout digitale non deve limitarsi ad emulare il cartaceo, ma ad assorbirne le regole compositive ed essere in grado di creare una sua forma di rappresentazione. Questo approccio integrato garantisce che ogni progetto mantenga coerenza stilistica pur adattandosi alle specificità di carta e pixel. Il risultato è un’esperienza editoriale ibrida, in cui il bianco originario dell’analogico diventa guida per il digitale, e viceversa, alimentando un ciclo creativo.

Tempo, vita e respiro compositivo

Nel design, il bianco governa il fattore tempo. Così come un architetto modula i volumi per suggerire attese e percorsi, il graphic designer calibra gli spazi bianchi per dettare il ritmo di lettura e comprensione dei contenuti. Un margine generoso rallenta la decodifica e favorisce la riflessione, un avvicinamento degli elementi imprime dinamicità e slancio. Noi applichiamo questo principio con rigore: i nostri progetti nascono da griglie dinamiche che considerano anche le sensazioni indotte dal respiro compositivo.

Ispirazione

White di Kenya Hara: il vuoto come spazio di intuizione e piattaforma generativa

Nel volume White, Kenya Hara eleva il bianco oltre la sua dimensione visiva, trasformandolo in un campo di possibilità in cui il fruitore non è spettatore passivo, ma co-creatore di significato. Hara riprende il concetto zen di ma, il vuoto che definisce il tutto, e ne dimostra la potenza attraverso progetti di packaging, exhibition design e comunicazione editoriale. In particolare, le copertine bianche dei cataloghi Muji diventano esperienze tattili e sensoriali: il bianco opale, privo di elementi testuali o grafici, invita a un’esplorazione lenta e riflessiva, facendo emergere l’essenzialità del prodotto. Il contributo di Hara non si ferma al mondo analogico. Nel suo studio, il bianco si adatta alle interfacce digitali attraverso principi di minimalismo interattivo: l’uso di spazi vuoti tra gli elementi UI diventa pausa cognitiva, riduce il carico informativo e potenzia la narrazione. Così, il vuoto (che vuoto non è) non è più assenza, ma piattaforma generativa di interazioni e percezioni, capace di adattarsi al contesto e di guidare l’utente verso una fruizione profonda e consapevole.

➝ White -- Kenya Hara

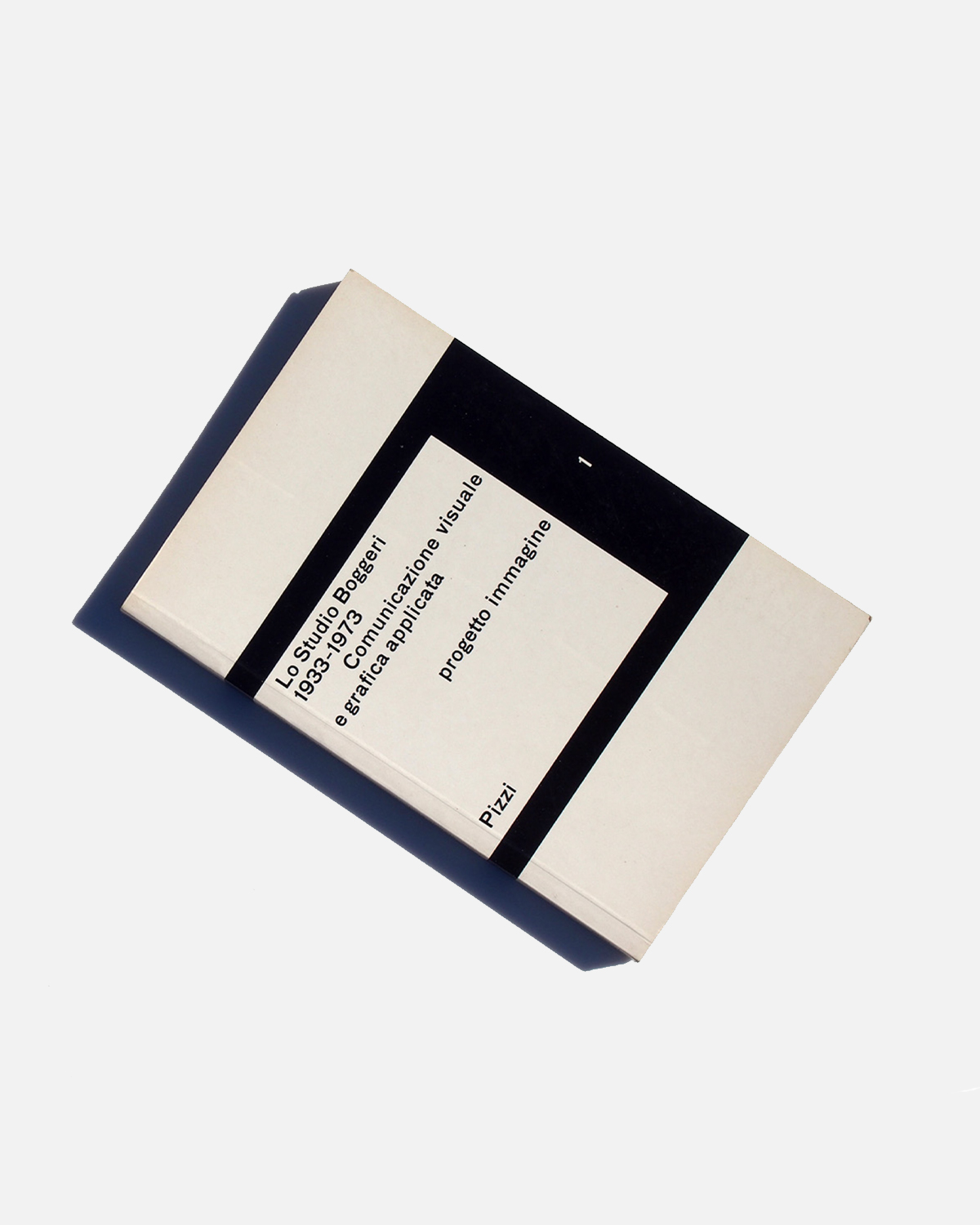

Studio Boggeri in equilibrio tra rigore e gesto creativo

Negli anni '30, Studio Boggeri inventò un linguaggio grafico in cui il bianco era gesto creativo in dialogo con la geometria razionalista. Nelle sue riviste e manifesti, Boggeri calibrava pause visive e tagli tipografici per generare un ritmo strutturato: il vuoto diventava protagonista, una superficie su cui la forma prendeva vita con leggibilità.

➝ Studio Boggeri

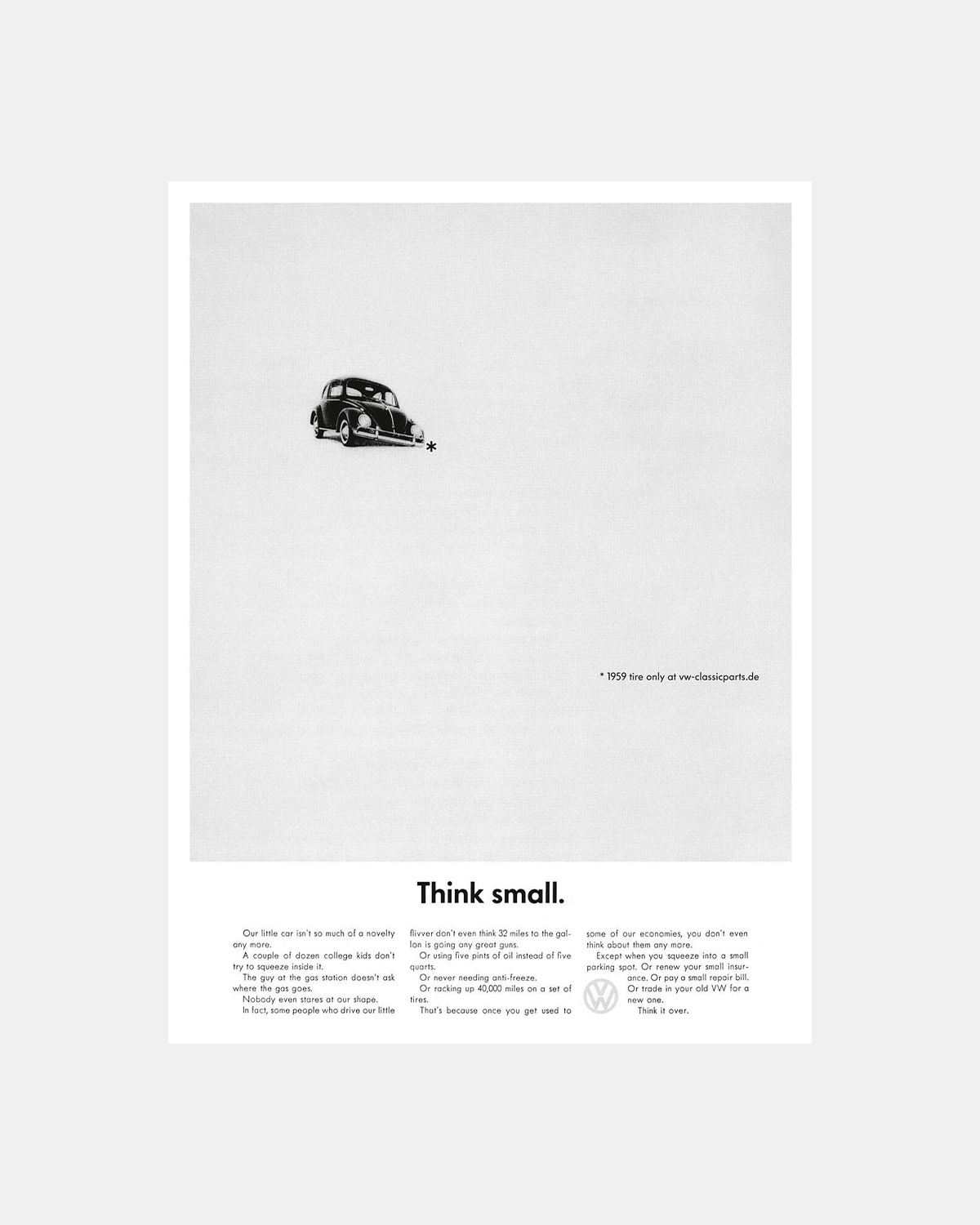

Il celebre poster del Maggiolino Volkswagen: isolamento significativo

Il poster promozionale del Maggiolino, con l’auto ridotta a piccola icona in un mare bianco, non si limita a presentare il prodotto, ma lo isola poeticamente, elevandolo a simbolo di leggerezza e libertà. Il bianco circostante agisce come un vuoto scenico, amplificando la forma dell’automobile e invitando lo sguardo a vagare prima di concentrarsi sul dettaglio. Il bianco non è, ancora una volta, semplice spazio negativo, ma scenografia che attribuisce valore alla narrazione.

➝ Think Small Volkswagen -- Helmut Krone

Grafica svizzera e il potere della chiarezza

La grafica svizzera degli anni '50 e '60 elevò il bianco a paradigma di onestà visiva. Maestri come Josef Müller-Brockmann e Emil Ruder introdussero griglie rigide in cui il vuoto circostante i blocchi testuali e le fotografie non era indifferente, ma parte attiva della comunicazione: uno spazio di respiro che rendeva il messaggio immediato e trasparente. Agenzie quali Hoffmann La Roche e Total Identity applicarono questi principi a identità aziendali e materiali sanitari, creando un’estetica riconoscibile e rassicurante.

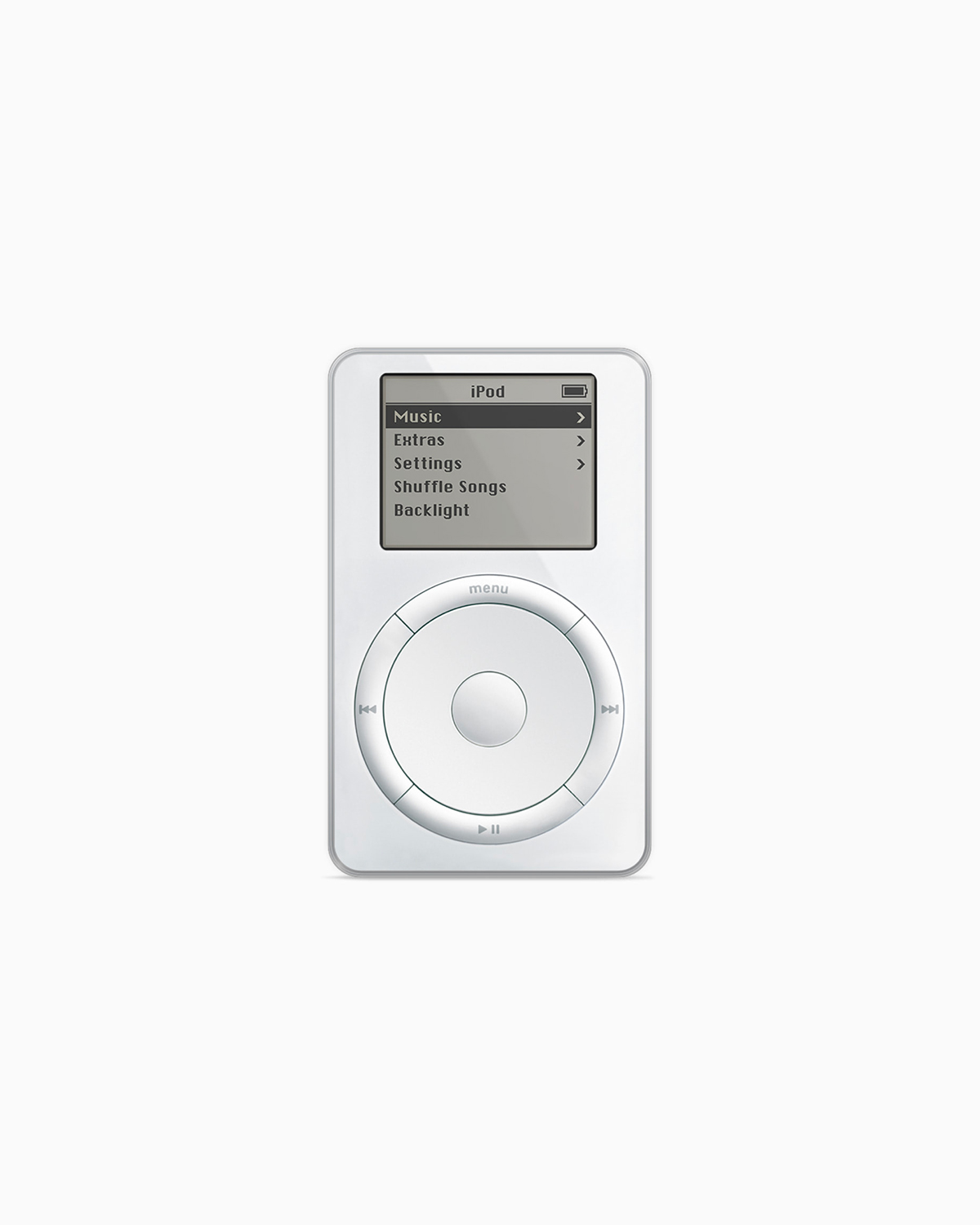

Il blank space di Apple è minimalismo emozionale

Apple ha elevato il bianco progettato a manifesto di minimalismo emozionale: la superficie bianca diventa un respiro tra utente e dispositivo, un attimo di sospensione che precede l’interazione. In interfacce iOS e macOS, il bianco accoglie l’utente e lo guida attraverso transizioni sottili; nel packaging, la scocca bianca e il lettering preparano un’esperienza tattile senza distrazioni; negli store, gli arredi bianchi creano un ambiente di calma in cui il prodotto è l’unica attrazione.

Prospettive

Il bianco progettato, da rigore modernista a materia multisensoriale, rappresenta un’area di sperimentazione continua. È strumento di chiarezza e di intensificazione, di separazione e di connessione. Lo concepiamo come un sistema dinamico, capace di adattarsi a supporti, tecnologie e bisogni emotivi diversi. Il futuro del design richiede di considerare il vuoto non come assenza, ma come presenza attiva, generativa e inclusiva di significati.